家具というのはその価格にかかわらず、長く使っていると愛着が湧いてくるものです。買った当時のことから、そこで家族と過ごした時間まで、様々な思い出が詰まっているからです。

妻の実家にあるダイニングチェア(食卓椅子)もグラつきが気になるようになり、義父が修理を試みたようです。しかし、座面の下をL字金具とネジで固定したものの、グラつきは解消しませんでした。

「そんなことなら僕に言ってくださいよ~!」ってことで、私が修理することに。私は家具メーカーの営業マンで修理もやってましたし、研修中は工場で椅子のラインにも入ってましたからね。

というわけで、今回はダイニングチェアのグラつきを修理する方法を紹介したいと思います。

※この記事は2025年11月24日時点の情報に基づいています

今回修理するダイニングチェア

こちらが今回修理することになったダイニングチェアです。妻が子供の頃に引っ越したときに購入したものだそうですから、もう40年くらい前のものです。

「Patio」というロゴが付いていますが、20年以上前に家具メーカーに勤めていた私も見たことがないブランドです。しかしながら、GoogleのAIに質問してみたところ、現在は鉄道車両部品などを製造しているナジコというメーカーが作ったものだそうです。

フレームはラバーウッドで、背もたれはオークの突板。前後のグラつきはあるものの、ほかに目立った痛みはなく、座面のビニールレザーもキレイなものです。

隙間からダボが見えている状態

グラつきの原因は、いくつかの接合部に隙間が生じてしまっているためです。ご覧の通り、隙間からダボが見えています。

ここに接着剤を流し込むだけではグラつきを解消することはできません。いったんフレームを分解して、接着剤を入れてから、改めて組み直す必要があります。

修理に必要な道具一式

それでは早速、修理に取り掛かりましょう。必要な道具は概ね以上の通りです。

ゴムハンマーとドライバー、木工用ボンドは必須。ペンチは必要に応じてというところです。

ハタ金を持っている方は少ないと思うので、Pバンで代用OK。Pバンは100円ショップでも購入できます。

あとは作業時に床に敷くダンボールや毛布があれば十分でしょう。

まずは座面を外します

まず座面を外します。ほとんどのダイニングチェアは座面下からネジで留めているだけなので、ドライバーを使えば問題ないでしょう。

ゴムハンマーで叩いて分解する

ここからが本番。ゴムハンマーで叩いてフレームを分解していきます。

一気にゴツンと叩いて外すのではなく、コンコンコン…と小刻みに。1ヶ所を外してから次…ではなく、外れそうなところから少しずつ動かしていくのがコツです。

なお、白木の場合は当て布をしたほうが良いですが、濃い塗装のものなら基本的には不要です。キズがつかないようにするためのゴムハンマーですからね。

トの字は上下から叩いて外す

トの字になった部分は上下から叩いて外していきます。このときも一気に叩くのではなく、少しずつ上下の振れ幅が広がっていくように叩いていきます。

フレームの分解完了

そうしてフレームの分解が完了しました。本当は背もたれの側も分解したほうが良いのですが、接合部に隙間は生じていないですし、グラつきの原因にもなっていないので、今回は無理に分解しませんでした。

ちなみに、ダボが破断してしまっている場合は、残ったダボをドリルなどで除去してから代わりのダボを入れることになります。

残ったダボは引き抜いたほうがベター

残っているダボはすべて引き抜いて接着し直したほうがベターです。しかし、無理に抜いて破損しても面倒です。抜けないと思ったらそのままでもOKでしょう。

逆に、飛び出している部分の長さが異なる場合は、ハンマーで叩いて押し込んでも良いと思います。

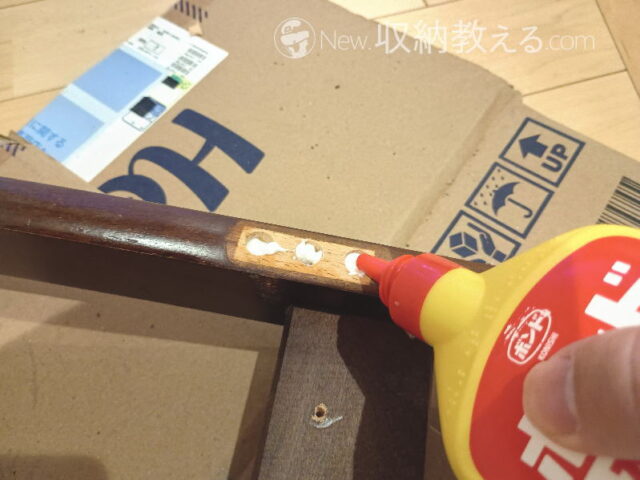

ダボ穴にボンドを流し込む

分解が済んだら、組み立て直していきます。ダボ穴に木工用ボンドを流し込み、そこにダボを挿し込みます。部品の向きなどを間違えないように注意しましょう。

基本的に私はボンドは多めで良いと考えているのですが、今回は水分でダボや木部が膨らんでしまったようで、押し込むのに難儀しました。あまり多くボンドを流し込むのも良くないかもしれません。

溢れたボンドは拭き取ればOK

溢れたボンドはティッシュなどで拭き取ればOKです。養生などしなくてもキレイに拭き取ることができます。

仮組みをして確認

ゴムハンマーで完全に押し込んでしまう前に、仮組みをした状態でパーツの向きなどが間違っていないかよく確認します。間違った状態で完成させてしまったら、再び分解するのが大変です。

ゴムハンマーで完全に押し込む

再びゴムハンマーを握り、ダボを完全に押し込んでいきます。

このとき、1ヶ所ずつ完全に押し込んでいく必要はありません。すべての接合部を少しずつ押し込んでいくことで、無理なくキレイに組み立てることができます。

ハタ金で圧着する

ゴムハンマーで接合部を押し込んだら、ハタ金でさらにプレスします。

ちなみに、ハタ金は金属ですから木部が傷つかないようにダンボールを挟むなどして養生が必要です。私のハタ金はあらかじめクッションを貼っています。

PバンでプレスしてもOK

先にも触れた通り、ハタ金の代わりにPバンを使ってもOKです。少し長めに切ってくおくと、2脚目以降も使い回しができます。

なお、Pバンを引っ張る際に木部を擦ってしまうとツヤが出ます。当て布をすることで回避可能ですが、作業難易度が上がります(当て布を押さえながらバンドを締め上げないといけないため)。

1日ほど放置して修理完了!

あとは完全にボンドが乾くまで丸1日ほど放置して、座面を取り付ければ修理完了です。まったくグラつかないようになりました。

これでまた数十年くらい使えるんじゃないでしょうか。

という感じで、ダイニングチェアのグラつきを修理する方法を紹介しました。

今回は幸い、ダボが破断しているなど厄介な状態ではなかったので、分解から組み直しまで1時間ほどで済みました。ダボが破断していたら、それを抜くだけでも1時間くらい掛かることもあると思います。

手に負えそうにないと思ったら、無理をせずに修理業者を見つけて持ち込むか、家具販売店に相談してみてください。

関連記事

コメント