いよいよ基礎工事が始まりました。

わたくし収納マンがいま二世帯住宅の建築をお願いしているアキュラホームはいわゆるローコストハウスメーカーです。ですが、アキュラホームはただ安さを追求しているわけではありません。住生活研究所という、住まいのソフト面を研究する機関を持っているのです。

大手ハウスメーカーなら同様の研究機関を持っていることは珍しくありません。また、地元の工務店でも暮らしやすさに関してはちゃんと考えているというところはたくさんあるでしょう。しかし、私がこれまでに数千軒もの間取りを見てきた中で本当に暮らしやすいと感じたのは積水ハウスとアキュラホームの2社だけというのが現実です。

日本中に五万とあるハウスメーカーの中でなぜこの2社だけが突出しているかというと、まず家事動線を効率良くすることを第一に考えているからだと思います。そのうえで、ライフステージに応じて住まいをどのようにフレキシブルに対応させていくかということまでトコトン追及しているからだと思います。

家事動線については最近はある程度考えているハウスメーカーはいくつかあります。ですが、ともすればターゲットが限定的で、住む人がそれに合わせる必要性を感じることがあります。一方で、積水ハウスとアキュラホームは比較的多くの人にとって住みやすく、ライフステージの変遷とともに家の使い方を変えられるように間取りが考えられているように思います。

そんなアキュラホームの住まいに対する考え方が分かる本が少し前に発売されたので読んでみました。

※この記事は2019年12月9日時点の情報に基づいています

アキュラホーム住生活研究所『変わる暮らしと住まいのかたち』

アキュラホーム住生活研究所編著の『変わる暮らしと住まいのかたち』は、所長の伊藤圭子氏をはじめ研究所メンバーの大学教授らの小論文を順番に紹介するスタイルとなっています。また、最後のほうではアキュラホーム社長のカンナ社長こと宮沢俊哉氏と京都大学名誉教授の高田光雄氏の対談が、巻末ではアキュラホームの住まいづくりの特徴が掲載されています。

そういう体裁なので、ともすれば第三者である住まいの専門家たちが好き勝手に理想の家について語っているだけの本のようにも見えます。しかしながら、最後まで読み進むと、専門家たちの意見がうまくミックスされてアキュラホームの家づくりの憲法になっていることがよく分かりました。

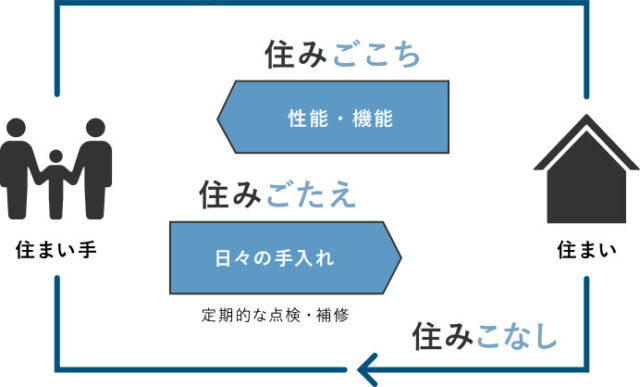

3住み=住みごこち+住みごたえ+住みこなし

出典:アキュラホーム住生活研究所

この本の内容を一言で述べるとしたら、「3住み」という言葉に集約できると思います。3住みとは、住みごこち、住みごたえ、住みこなしの3つです。それぞれの言葉を詳しく説明することはここでは省きますが、住みごこちは家というハードを住人が受動的に受け入れること、住みごたえはDIYなどの手段を通じて住人が家にはたらきかけること、住みこなしは家と住人が継続的かつ相互に作用し続けることとご理解いただければと思います。

別の言い方をすると、住みごこちはハウスメーカーが提供できますが、住みごたえは住人にある程度の知識と技術が求められます。また、住みこなしは洋服の着こなしと同様に、センスや経験が必要と考えられるでしょう。そのため、ハウスメーカーも家を売りっぱなしにするのではなく、常に住人をサポートしていく必要があります。

アキュラホームには購入者向けのメンテナンス講座や「永代家守り」というサポート制度があり、それも住みこなしをするうえで重要な位置を占めているものと考えられます。

暮らしの変化に柔軟に対応できる間取り

アキュラホームは京都の町屋の作りを大いに参考にしていると言います。町屋は入れ子構造を採用しており、間仕切りの位置を変えることでそれぞれの空間の使い方を柔軟に変えることができるようになっています。

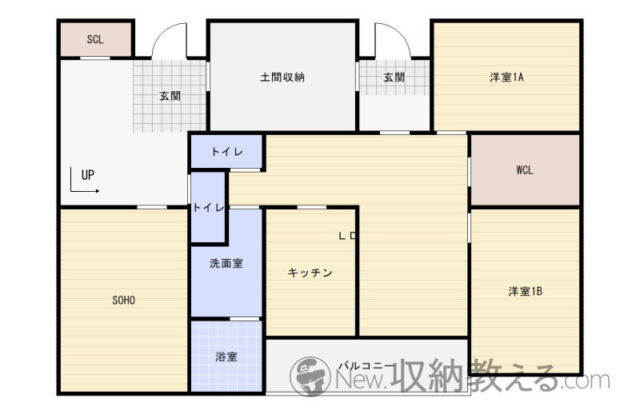

私の新居の間取りは私が考えたものですが、ベースはおそらくアキュラホームの考えと同じです。上の間取り図(1階)の通り、私の世帯と私の母世帯は土間収納を共有しており、それぞれのニーズに応じて境界線を自由に変えることができます。

将来的には私と妻が1階のほうに移り住むかもしれませんし、その場合は土間収納を私の事務所にリフォームすることも考えられます。あまり先のことを考えると鬼が笑いそうですが(苦笑)、土間収納を軸に様々な使い方を検討することができます。

長期の人生設計を見据えた間取り

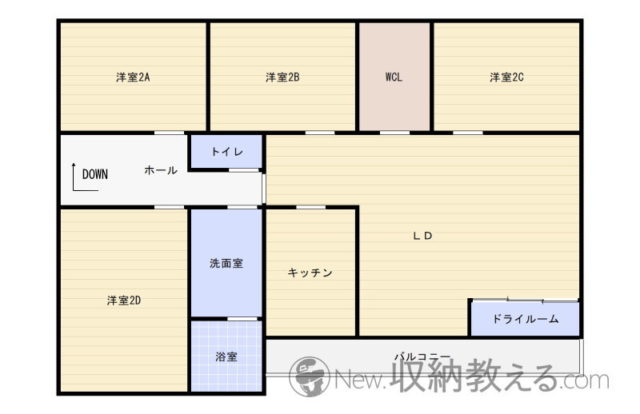

2階も人生80年時代を見据えて住みこなしがしやすいように間取りを考えました。

私の新居には各部屋に造り付けの収納スペースがありません。そのため、家具のレイアウトに困る要素がほとんどなく、自由に用途を変更しやすくなっています。

2階にはLDKのほかに4室あり、当面は子供部屋2つと寝室、もう1部屋は納戸として使う予定です。将来は妻の親をそこに迎え入れることになるかもしれませんし、子供がSOHOとして使っても良いと思っています。

水周りを中心に4部屋がフラットな位置関係になっているからこそ自由な使い方が可能です。

軒先を開放して地域社会と繋がる

京都の町屋は軒先を開放することで社会との繋がりを持っています。私の新居は今のところを地域に開放する予定はありませんが、敢えて庭は設けないことでBBQをしたり自由に使えるようにしています。

将来的にはここに小さなプレハブ小屋でも建てて、たこ焼き屋を始めるというのも良いかもしれません(笑)

アキュラホームが暮らしやすい家を低価格で提供していることはこれまでも理解しているつもりでした。しかし、本書を読むまで、そのルーツが京都の町屋にあるとは思いもよりませんでした。もともと築80年の建物を事務所として使っていた私にとっては古い家なんてネガティブな印象しかなかったのですが、本書の内容は共感できるところが多く、アキュラホームの家づくりの姿勢を理解するのに大いに役立ったと思います。

ちなみに我が家の外観は蔵をイメージしています。田舎の街並みに違和感なく調和するようにと考えたからですが、アキュラホームのように私も先祖返りしているところがあるのかもしれませんね(笑)

関連記事

コメント

収納マンさんの過去記事、今日初めて見まして、2世帯住宅の間取りの全貌わかりました。

私、子世帯部分の2階の間取りだけ見て、以前コメントしたのですが、あらためて感心してます。

(本日のアキュラホームをおすすめする理由の記事下欄の関連記事検索からこの記事にたどり着きました)ゆったりした土間収納を共有なさっていたんですねー、

アキュラホームさんの研究所の本も面白そうですね。(すみません、アキュラホームさん自体知りませんでした)京都の町屋、中庭を設けて、採光と通風を取るというのは聞いたことあるのですが、入れ子構造のお話も初めてで、、。

収納マンさんの新居宅、道路付けに大変恵まれていますね、方角はわからないのですが、敷地を高い塀で覆って一階部分をプライベートな庭に面したリビングにする、みたいなアイディアもあるのでしょうが、。我が家も庭を設けず、オープン外構です。門や塀を作るコストも節約できるし、防犯上も、むしろ安全です。(24時間監視カメラは設置してます。)

軒先を解放して地域とつながる、街並みに違和感なく調和する、、これ、いいことだなと思います。

家作りは、子供の命名の流行と似てるかもしれないですね。

宮脇檀(引用ばかりで恐縮ですが)が「日本人が自由気ままに欲しいものだけを求めてつくってきた結果、現在の日本の家の多くが非機能的で無国籍となり、郊外の街は百鬼夜行の住宅が延々と続く。」と書いてますが、私の幼少時は、黒い瓦と木の壁、(蔵なら白い漆喰)の住宅が多く、時々、ハイカラな洋館みたいな家があって、憧れて眺めて、、という時代でした。

20年くらい前のモデルルームは、スペイン、南欧風、イギリスのレンガ風と白い柱の2x4が多く、今は、シンプルモダンに様変わりしたように思えます。

近所を歩いていると(都内で少し郊外)宮脇檀の「百鬼夜行」という言葉も浮かびますが、でも、誰もが、夢を込めて一生懸命家作りしてるのだろうなと思うので、何が正解と押し付ける気は無いのですが、、ただ、収納マンさんの、地域との繋がり、街並みの調和、そんな気持ちも、家作りにあるといいですね。

ぽんぽこさま

我が家の間取り図全体が分かりにくくてすいませんねー^^;

防犯上、あまり開けっ広げに全世界に公開するわけにもいかなくて、必要最小限にとどめている次第です。

『変わる暮らしと住まいのかたち』はどちらかと言うとアカデミックな内容なので、たぶん一般受けする本ではありません。

しかし、だからこそこういう視点で一介のハウスメーカーが家を研究しているというのは非常に珍しいと感じます。

我が家は府道沿いで交通量が多く、便利な反面、砂ぼこりで窓がすごく汚れやすいです(+_+)

そのため、本当はもっとオシャレな窓にしたかったんですけど、メンテナンスのことを考えると引違い窓にせざるを得ませんでした。

近所に「敷地を高い塀で覆って一階部分をプライベートな庭に面したリビングに」しているお宅があって、すごく素敵なんですよ!

その庭でバーベキューしているのを見ると、本当にうらやましいなと思いますし、妻も家でバーベキューがしたいと言います。

でも私は自然に囲まれてバーベキューをしたい派なので、家でバーベキューできないほうが好都合だったりします^^;

家づくりは本当に流行がありますよね~。

パッと見ただけで築何年くらいかはすぐ分かりますし、その地域に住んでいれば分譲時期や分譲会社も分かることも多いと思います。

一昔前だったら真っ黒な外壁の家を見たらギョッとしたものだと思いますが、今だと逆にパステル系のピンク、イエロー、グリーンのほうが違和感を感じたりしますよね。

屋根の色も昔のほうが、青、赤、緑と、カラフルでした。

最近分譲される小中規模の建売り住宅地は全戸のデザインが統一されていてキレイですよね。

住宅の外観だけでなく、住人の年代から所得レベルまで似ています。

その点、私の地元周辺はまさに百鬼夜行です^^;

ドサクサに紛れて書くと、前面道路側以外の三方はすべて隣地から侵食されていました。

おそらく隣人も気付いていなくて、増築するときに大工が良かれと思って勝手にやったんだと思いますが、我が家はそれに合わせて建築計画を削らざるを得なくなりました。

でも昔から知っている土地なので、安心感があるんですよ。

もともと転勤族で何のしがらみもなくライフステージの変化に応じて住まいを変えるという暮らしも憧れますが、少なくとも私の代までは家と仏壇と墓を守っていきたいと思います。